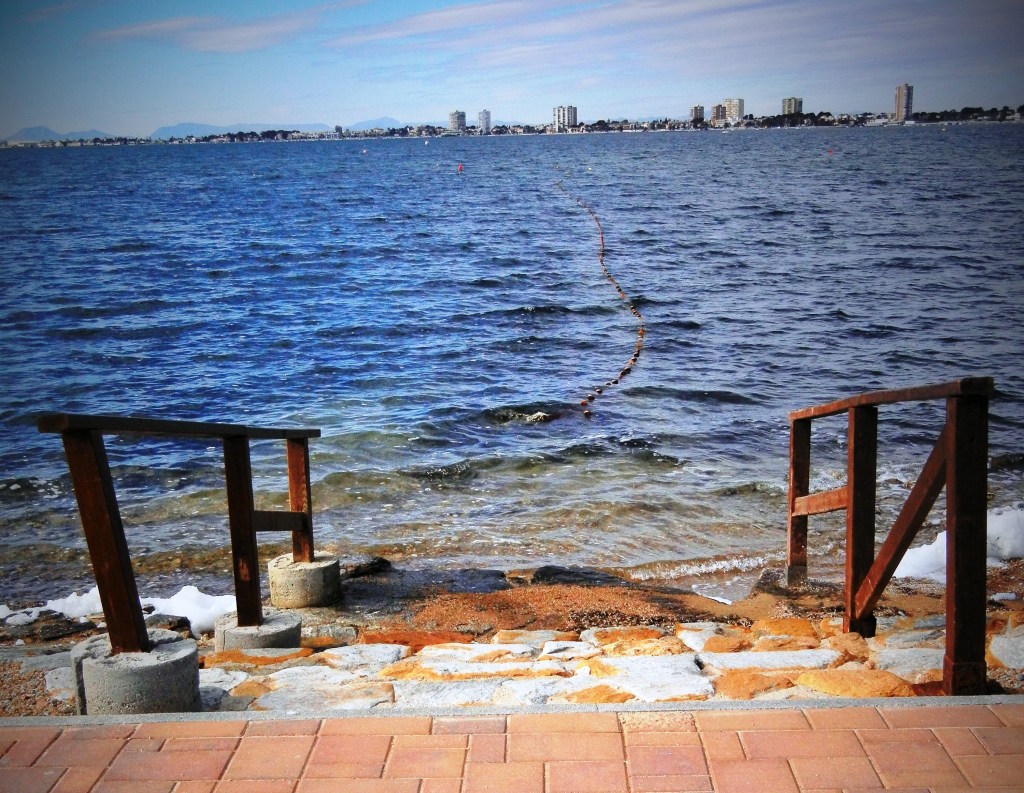

Parto del Molino de Quintín a las 10,30 h, en el mismo sobaco de La Manga, si se le puede llamar así, junto a los productivos y turísticos barros de Lo Pagán. Recorro una recta perfectamente adoquinada en dirección al del extremo inferior de esta parte de La Manga, por el interior, hacia las encañizadas. Acondicionada para el paseo vacacional, con carril bici, paneles informativos, pasarelas de acceso al baño y demás aditamentos, se nota que es una parte del litoral muy concurrida, incluso ahora en invierno.

Supone una excelente pasarela, no solo para el paseo, sino para la observación de multitud de aves limícolas en su propio entorno. Semeja un trampolín de piscina con agua a ambos lados: inquietas, algo embravecidas a la derecha las aguas del Mar Menor; encharcadas, calmosas a la izquierda, en la laguna de Patnia perteneciente al conjunto de salinas de San Pedro del Pinatar, cuya explotación industrial data de mediados del XVIII, se obtienen unas 400.000 toneladas de sal de excelente calidad, apta para usos alimenticios y cosméticos, están pobladas de correlimos con sus crías cerca, aprendiendo a encontrar alimento en la orilla, avocetas e incluso flamencos. Finaliza el adoquinado en el Molino de la Calceta, prosigue un camino de tierra, igualmente llano, perfecto, que se prolonga en línea recta a la búsqueda de la encañizada de la Torre y la isla del Ventorrillo.

Una bandada de cormoranes, con algunas gaviotas, se elevan sobre el agua para dejarse caer, bucear y volver a emerger, rebuscando su desayuno entre un cardumen de peces bien localizado. Al acabar se alzan dibujando un arco en el aire para aprovechar ráfagas que soplan de poniente, encaminándose hacia mar abierto. Me sobrevuelan y puedo apreciar a los jóvenes con una mancha blanca en cuello y cuerpo, bajo las alas; totalmente oscuros los adultos. Pastan crinoideos y larvas de mosquito y mosca cerca de la Torre del Estacio las bandadas de flamencos, aparece alguna espátula, una grulla.

Amplias extensiones de arenas llanas que se cubren en parte con las mareas a pesar de lo poco importantes que resultan. Casa del Ventorrillo. Frente a frente con la orilla sur del estrecho, que forman los dos brazos de este cordón litoral, observo algunas parcelas totalmente terrosas, despobladas de arbustos. Es una zona que debería ser protegida, observé nidos de aves en el suelo hace años conteniendo huevos marrones con pintas negras. No supone suficiente camuflaje frente a los desaprensivos.

Llanos tapizados de barro muy fino, blancuzco ceniciento, lechoso, fondos de charcas ocasionales, parcelas libres de vegetación, perimetradas por algunas arbustos adaptados a los suelos salobres, que estiran y conducen la visión hacia las líneas de estacas o las encañizadas que se adivinan sumergidas. Suponen ingeniosos sistemas de pesca, auxiliadas por pedruscos que parcelan y reconducen las aguas entrantes y salientes, que acorralan y dirigen a los peces.

Solo una hilera de torretas eléctricas se atreve a saltar de lado a lado, comunicando ambas orillas. Amenazantes y atrevidos algunos torreones de edificios vacacionales amenazan también con invadir este lado. Parecen coger impulso para ello.

Esta zona, en la que distribuyen arenas, fangos, golas, islotes y canales que cierran parcialmente el Mar Menor, ha sido muy codiciada desde antiguo, no solo por las encañizadas que se instalaban para la pesca, sino por la posibilidad de acceso al interior y, con ello, de asaltar a pescadores y caseríos ribereños. Se fortificó con tres torres sucesivas: la de la Encañizada, levantada en 1526 con los impuestos sobre la pesca de la albufera; asaltada a menudo hubo de ser reparada en 1564. Quedan restos inapreciables casi a los que no se puede acceder. Un temporal en 1598 abrió un portillo que permitió el paso de embarcaciones y hubo de ser reparado de inmediato, otro tanto ocurrió en 1687. Enfrente, en el lado interior, se puede apreciar una casa romana sumergida, que me gustaría bucear alguna vez.

La torre del Estacio, de la que solo queda su basamento, debió de ser muy parecida a la de la Horadada, que visitaré más adelante. Se inició en 1591, acabándose diez años después, se sitúa junto al faro del mismo nombre.

La última en construirse fue la torre del Pinatar, en la playa de la Torre Derribada precisamente, se hizo con materiales deleznables y antes de finalizarse ya se había caído parte de ella.

Llego a Punta de Algas sobre las 11,30 h, diviso a la izquierda el faro del Estacio y, a continuación, Isla Grosa, una prominente elevación de origen volcánico que alcanza los 97 m. Hundidos frente a ella yacen numerosos pecios de barcos fenicios y romanos cargados de plata y otras mercancías. Era frecuente que encendieran hogueras, a modo de falsos faros, para engañar y hacer encallar a las embarcaciones.

Una reflexión ante tan impresionante y despejada visión:

Tan acosados como estamos por las imágenes producidas y reproducidas, impresas, virtuales en una pantalla; en su mayoría falsas, retocadas. Tan sometidos nos encontramos a su tiranía y a la falsificación que entrañan, que hemos perdido la mayor parte de nuestra capacidad para apreciar y degustar personalmente como se merece el enorme potencial estético y estimulante que atesora la realidad, la naturaleza, la vida real (esa que parece también en proceso de perderse).

Casi no somos capaces de discernir la diferencia a primera vista entre una vista real y una impresa en un primer impulso, con la primera referencia, dudamos. Nuestros ojos dudan -es comprensible-, nuestra vida se encuentra sometida por todos lados a esa tiranía furibunda de un progreso óptico tan descomunal que la sentimos embotada con tantísimas imágenes impresas como hemos de consumir a diario: fotografías, retocadas o no, carteles, señalizaciones, imágenes de tv, de ordenador, de teléfono móvil, prensa, revistas, libros, publicidad. La publicidad, su necesidad de fomentar ventas, ha desvirtuado la imagen, la ha retocado, enmendado y multiplicado hasta la saciedad por todas partes, ha superpoblado el planeta con sus producciones; exponencialmente ha crecido mucho más que nuestra capacidad por minimizarla, por reducir su impacto. Ya no son los carteles ni las vallas de la carretera o las carteleras de cines, pintados a mano como simples fotografías agrandadas, las que pueblan nuestras ciudades o caminos, hoy en día la publicidad, la propaganda y la farándula se han apoderado de todos los soportes visuales, propios e impropios, abiertos a exposición pública, pero también del ámbito privado. Surgen mensajes por todas partes, da igual que interrumpan noticias, que alteren informaciones, que atosiguen a los receptores introduciendo dudosas verdades con arreglo a su conveniencia.

Es tan descomunal el poder de absorción de esas imágenes tratadas sobre nuestra acosada y debilitada atención, su absoluta ubicuidad en todos los ámbitos, que desconfiamos de la auténtica realidad cuando se digna mostrarnos su mejor faceta, la tremenda capacidad de sorpresa que aún esconde, la belleza natural incontaminada que le resta, que todavía algunos lugares conservan. Entendemos entonces toda la fuerza evocativa que siempre ha tenido para pintores, poetas, escritores, arquitectos, artistas de todo tipo, fotógrafos incluso –mentirosos mecánicos-.

Somos capaces así de valorar como se merecen esos entornos naturales en su prístina pureza, estén protegidos legalmente o no, la cara que muestran, el gesto, los sonidos puros, sumidos en esta cada vez más artificiosa vida, que no artificial, que todo lo envuelve y anega. Huyo pues de todo eso, escapo hacia mis cuarteles interiores, dejo la mochila a un lado, me siento sobre el lomo inclinado de una pequeña duna que me acoge amable y, tras beber un sorbo de agua, fijo la mirada al frente, reduzco su extensión, sus proyecciones, la centro y la anego de esas tonalidades pastel –tan amables como el asiento que me recibe-, del espectáculo incontaminado que me recibe. Contemplo, asimilo, me dejo hacer, llevar y traer, colmar, permito que las circunstancias me manejen a su antojo, que me aplasten de gozo los mil colores y sus mil tonalidades.

La vista es el órgano más disminuido, castigado y zarandeado de nuestro cuerpo, con mucha diferencia sobre los otros. La vista como primer ventanal de nuestro cerebro, en un mundo tan desmesuradamente visual, las pantallas (no sensorial, ni comprensivo, solo visual). La vista delante de todo tipo de escaparates, de tiendas, de galerías, de multicentros, etc., pero también la propia realidad como producto, como género que ha de vender, como producto que descubrimos tras las lunas de los escaparates, la propia realidad expuesta, en venta, la meta-realidad. La realidad imaginada, modificada, producida, a la venta. La domesticada naturaleza en satinadas fotos de revistas de viajes, en idílicos emplazamientos que sirven como telón de fondo para anunciar nuevos modelos de coches, parajes y paisajes vacacionales en los que se divierte la familia feliz, un mundo rural ancestral, artesanal, la pureza de los productos lácteos, cárnicos; como aventura selvática, como oasis de tranquilidad… la realidad, el mundo exterior, el entorno, como objeto de deseo y compra, apropiándonos de él a través de cómodas cuotas mensuales, al alcance de nuestra tarjeta, fragmentos de nuestro entorno más apetecible, más paradisiaco, al nuestro alcance vacacional, porciones a degustar en el fin de semana, en un puente, alimento suficiente, antídoto de ocio frente al negocio, al trabajo, a la servidumbre, a la imposición.

La realidad, el exterior, sus parajes y productos más apetecibles, al alcance de cualquier presupuesto. La realidad engañosa, la falsificación de nuestro entorno, la adulteración de los conceptos, la imagen de casas rurales hogareñas, ancestrales, la casa del pueblo de nuestros abuelos, las playas de arenas blancas y aguas turquesas con pulsera todo incluido en países exóticos subdesarrollados con hoteles cerrados como barrios residenciales de superlujo conviviendo con barrios pobres, junto a las favelas… Falsa realidad para un mundo falsificado, adulterado con clembuterol, con aditivos, colorantes y conservantes visuales…

Vaya delirio me viene, vaya congoja, mejor volver en sí, en mí, aferrarme al presente, al entorno, mucho mejor. Mejor volver a sumergirme de pleno, a capuzarme hasta el fondo en este momento tan especial, tan espectacular y, a la vez, tan simple, con que me obsequia el planeta, sin filtros de color ni ajustes de contraste o brillo, ampliación o reducción, si necesidad de photoshop, simplemente automático, instantáneo. Me pongo de puntillas en el extremo del imaginario trampolín que me sustenta y ¡zas, al agua patos!, inmersión.

Aunque acuso la preferencia por las pasarelas, las balconadas a una altura conveniente, galerías corridas y excelentes miradores al sol, ventanales que permiten asomarse al mar, que dirigen la vista hacia abajo, como en un patio de vecinos, en una corrala. Una mirada vertical, el alzado como punto de vista del plano. Ahora prevalece la horizontalidad en esta inmensa playa que se extiende ininterrumpida bajo mis pies durante siete u ocho kilómetros. La acompaña una llanura acuática similar a la que se encuentra al interior -las salinas-, solo que esta no permanece quieta, estancada, sino que se mueve con un ligero movimiento de finas capas vidriadas sucesivas, planchas líquidas que se superponen avanzando, sin aparente roce ni contacto, como planchas de madera o chapa apiladas, como resmas de papel. Es el mayor arenal que he visto hasta la fecha, además del más amplio, su anchura supera con creces los cien metros. Su insultante blancura y luminosidad al amparo de su inmensidad, en esta soleada mañana casi primaveral, altera cualquier previsión, envuelve de gozo el ánimo.

El agua arriba mansa, nivelada, con una horizontalidad domesticada (en esta hora cercana al mediodía, debería haberse levantado un poco); sus ondas planean morosas, conformes, como grandes aves rasantes de alas descomunales dejándose llevar por la brisa, planeando pegadas a la superficie marina.

Se prolonga inerte esa planicie transparente, su frescor cristalino, se apodera sin conflicto de la tierra, la invade con dulzura en una orilla que no opone resistencia, claudicante. Me limito a extender la vista desde la altura de los ojos, en esa desacostumbrada comodidad me evado y me refresco, como siempre que puedo, me anego de distancias y luminosidad que no deslumbra, pero apabulla, me colmo de sencillas bendiciones.

Aunque intuyo que este mar no es el mismo que he dejado en cabo de Palos.

Aquellas aguas chicas, recortadas, que se arremolinaban en torno a farallones y peñascos, que circundaban de espumas los escullos y los resaltes, que serpentean corrientes invadiendo calas y playitas escondidas; aquellas revueltas aguas que se encabritaban con tanta facilidad no llegan hasta aquí, no pisan estos espacios.

No puede ser el mismo mar, en absoluto, tal vez se recomponga con masas de aguas viajeras, con retales nuevos, en su revuelto tráfago de corrientes y ventoleras. Tal vez se agitan igualmente en su coctelera inmensa y dejan retazos flotantes o submarinos que participan de ambos lugares, pero no cabe confusión ni mezcla posible, no forman el mismo mar. Aquí se aparecen rutilantes, abiertas en todo su esplendor, claras, diluidas, aguadas, respecto de las otras más empastadas y densas que casi se podían cortar, trazaban corrientes bien visibles desde tierra, se atigraban en cintas más oscuras surcando como ríos internos el océano.

Estas son aguas silenciosas que abren el horizonte como se descorre una cortina matinal, que lo expanden hacia el infinito en todas direcciones. Me sustraen a la fresca contem- plación de su grandeza, de esta planicie que parece muerta, teñida de colores tan invero- símiles que llegan a conferirle una grandeza espectral.

Acuden a mi memoria los versos de Leopardi, su poema Infinito, superan cualquier descripción que yo pudiera hacer en este momento, con los que no cabe sino dejarse embargar por la emoción que comunican con tanta sencillez como contundencia:

Siempre cara me fue esta yerma loma

y esta maleza, la que tanta parte

del último horizonte ver impide.

Sentado aquí, contemplo interminables

espacios detrás de ella, y sobrehumanos

silencios, y una calma profundísima

mi pensamiento finge; poco falta

para que el corazón se espante. Escucho

el viento susurrar entre las ramas,

y comparando voy a aquel silencio

infinito, esta voz; y pienso entonces

en lo eterno, en las muertas estaciones

y en la presente, rumorosa. En esta

inmensidad se anega el pensamiento,

y el naufragar en este mar me es dulce.

Solo puedo añadir: sumamente dulce, embriagadoramente empalagoso. Me siento mosca sobre montañas de azúcar, mosquito del azahar en un bancal de naranjos, mariposa entre mil flores, mil colores, mil fragancias. Aturdido de tan sencilla y nectarina alegría.

Celebro el Mediterráneo por fin entero, marítimo. Charco, sin embargo, porque apenas insinúan movimiento sus olas. Playazo –este de arena finísima no tan basta como en el de Vera, que tan lejano me resulta ahora- lleno de algas que aportan los temporales de la última semana, bolitas de pelusilla pajiza, escobillas y brochas de posidonia, esquejes que libera para dispersarse. Escalones antiguos de sus cintas oscuras levantan pequeños morros de contención que construyen playa.

Me cruzo con paseantes diversos, grupos, parejas que transitan la playa como saldrían del pueblo por la carretera comarcal a entretener sus pasos y su ocio en esta soleada mañana de domingo. Extranjeros con ropa festiva, algunos llevan zapatillas (menos uno con zapatos que avanza estos kilómetros comiendo pipas como quien baja a comprar el periódico o a tomarse un café), van charlando ajenos al prodigio que sucede a su alrededor. Me llegan retazos de conversaciones improcedentes, algunas tóxicas, muecas que denotan críticas o comentarios injuriosos, cotilleos varios que el viento trata de dispersar, el salitre del aire los irá corroyendo durante el día y la inmensidad de la playa y, sobre todo, del océano terminará por disolverlos.

Cordón litoral todavía, todavía La Manga. Pasillo de belleza, pasillo ajardinado de dunas a mi izquierda, un campo de dunas en el que descubro nidos camuflados en el suelo, avecillas sobrevolándolos vigilantes, tienen cumplido alimento en las lagunas salinas. Dunas asaltadas por hierbajos, pinos pequeños, casi rastreros, florecillas de aquella lluvia. Primavera intemporal, anticipada, casi continua, anual. Solo huellas de rodadas recientes de tractores nocturnos que limpian la arena perturban tanta pureza.

Tierna, fina arena, tierra oscura, polvo de azulete tostado. Belleza escueta, contundente, accesible solo a los solitarios diletantes, a espíritus pacientes y abiertos que aprecian la inmersión en estos paisajes, que buscan su parentesco con ellos. Succiono la savia bruta que late, tanto en la vida animal y vegetal como en la tierra, la sangre translucida y nutritiva que fluye en el aire, el mar y el subsuelo, absorbo como un ajeno y complacido parásito toda esa estimulante vitalidad.

Conforme me alejo de la Punta de las Algas, un cierto oleaje, hasta ahora inexistente, quiere levantarse, pero solo un poco, amaga conforme con la situación, apenas revela una sutil queja contra tanta planicie. Voy ganando norte: playa Llana, de la Barraca Quemada, de las Salinas. Gana en vigor ese pequeño rugido, ese ronroneo gatuno, aparecen dos o tres filas de tímidas ondas en la orilla.

Olas negras más adelante entonces, cuando alcanzan a levantarse. Sopa de algas y arena, sopa de grumos con cierto estruendo. Va despertando el mar, lo suponía afónico hoy, con baja laboral.

Un paréntesis de ladrillo. Olas de cemento encrespado, paredones azules simulando un oleaje irreal, queriendo ocultar su dislate: puerto de San Pedro del Pinatar, junto a los almacenes, las naves y demás instalaciones de las salinas del Cotorrillo: charcas rosadas, sopa de marisco, que colorean el paisaje y las plumas de los garbosos flamencos con sus carotinoides. Enfrente, tierra adentro, como en otro mundo, estacas geométricas, desafiantes edificios, torres de apartamentos, hoteles, atalayas para escapar de la rutina, castillos reconquistados cada fin de semana, bunquers que defienden de enemigos invisibles, propios. Horror, más horror. Rompieron hace tiempo la pulcra línea del horizonte, el libre jolgorio de las miradas, destrozaron para siempre aquello que costó eras geológicas conformar.

Afortunadamente después de esos mojones de ladrillo, de esas descomunales deposiciones, se impone de nuevo la prodigiosa inmensidad de esta zona de costa y mi sensación de grandeza asociada a ella. Campos de dunas van surgiendo, más esbeltas, crecidas por el aislamiento, aparecen alambradas sujetadas con estacas que pretenden, y parece que en parte lo logran, detener el alocado avance de las arenas, que contienen el empuje que siempre tuvieron. Debió alzarse por aquí, aunque no se conoce el emplazamiento exacto, la torre del Pinatar o torre Derribada, quizás terminaron tragándose sus restos las dunas. Transito territorios del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Mediterráneo, compañero recobrado, parece querer saludarme amistoso con su oleaje tranquilo, asegurarme que la amistad no se pierde, se posterga solo. El contacto es intermitente, pero la amistad continúa; la ausencia y los reencuentros la fortalecen. Me asombrosa su inmensidad nueva, parece mayor que otras veces, está crecido; a mis ojos esta grandote, hecho un hombretón. Algunas velas latinas puntean como vértices al cielo con su blancura. Cercano el cielo aparece rosáceo, terroso, color carne, caretenoico como las salinas. Carne junto a la carne, me refleja en sus aguas, ¿acaso pretende invitarme a sumergir mi carne en la suya, abrazarme de nuevo? De sobra sabe que el tiempo no acompaña, que aunque la primera ha traspasado el calendario no asoma aún en los mapas de isobaras. Hace fresco, además, caso de decidirme, no tendría tiempo, la etapa es larga. Dejémoslo por ahora.

Marrones, tierras marrones de playa, oscureciéndose, tierras espesas de sedimentos terrestres, el Segura esta cerca. Se entreabren a un verde magenta, azulado, y al blanco espléndido de la espuma de las olas. El sol derrite en decenas de tonalidades verdosas, se complace en su poder y compite con el agua que le imita hasta donde puede con su juego de corrientes superficiales o profundas, con sus fondos rocosos o arenosos, para confluir ambos en un ambiente mineral amatista que vira a un azul denso, marino, claro.

Y otra vez el horizonte se espesa y adensa en una sopa de nubes amenazantes, rosáceas; hoy es el día del aire asalmonado, ahumado, se dibujan en lontananza vapores, manchones extraños muy diluidos, sin aristas, figuras indefinidas. Y el cielo parpadea abriéndose sobre mi cabeza, comienza desvaído a clarearse, quiere aportar algo de luz aunque persiste en oscurecerse a lo lejos, a medida que miro más allá. Las nubes como columnas vertebrales lo terminan uniendo con el mar, me siento emparedado entre ambos, me deshago como queso fundido entre esas rebanadas, como una concha raída que terminará deshaciéndose en arena.

Flotan mar adentro en concilio descansando de su caza gaviotas y cormoranes allá lejos donde apenas se distinguen. Puntean como bollas de corcho la superficie. Se toman una pausa para recuperar fuerzas y proseguir la captura de su almuerzo mientras,debajo, el cardumen de peces se apiña asustado.

Recorro esta plancha de arena de 50 o 60 m., un corredor alfombrado acotado por de un campo de dunas que está en proceso de recuperación, entre cuyos montoncitos sobresalen pinos, palmeras, arbustos haciendo de capirote o penachos simulan peinados afro.

Sigue sin atreverse a asomar apenas el sol, aun así su esquiva presencia se basta para ofrecer una sesión espectacular –celestial, sería ajustado-. Me acompaña Turner ahora, camina a mi lado, desde el recuerdo de su obra elevada a la categoría de tratado filosófico del color agradezco su presencia. Se encuentra su paleta en plena tarea, muy inspirada a pesar de no contar con furibundas tormentas ni cielos revueltos: leves y vaporosas pinceladas etéreas, desmayadas, casi impresionistas, muestran toda la gama de matices y tonalidades en colores fríos que ayer mismo observaba en las aguas del Mar Menor. Y aún parecen superarse hoy en la competencia desleal de ese genio que, en el fondo, se limita a copiar el cielo –nada más y nada menos-.

En estas reconfortantes soledades aparecen unas huellas de caballo, dos caballos, herraduras recientes, apuntan a la presencia de alguien que esta mañana, anoche quizás, disfrutó de este mismo trayecto. Comienza a renegrear el cielo, los aplomados grises se transforman en azules de cobalto demasiado densos, se encenizan; chispea, ¡bendito cielo que llora su propia belleza! Se oculta la luz que tan diáfana y juvenil que había empezado a apuntarse. Se aprecia en el horizonte el embudo que forman las nubes mayores, las más oscuras, mostrando como descarga la tormenta mar adentro. Se recorta la figura de un barco pequeño de pesca calando o, más probablemente, recogiendo las redes precipitadamente.

Junto a mis pies lenguas de agua llegan a la orilla inocentes formando charquitos por unos instantes, que ahora persisten un poco más, son testigos del mudo repiqueteo de las gotas de lluvia, de la geometría concéntrica de ondas que desprenden. Es de agradecer esta pequeña colaboración del matrimonio Deloney que viene a sumarse a la pinacoteca que visito. Un atrevido correlimos a mi lado escudriña gusanos entre la arena de la orilla, alertada una gaviota decide acercarse a ver qué sucede, planea un poco por encima y se va.

Y acaba todo abruptamente como una bofetada en plena cara, como un martillazo sobre el cristal de estos cuadros expuestos, surge una zanja en medio del camino que se lo traga todo. Un monstruo de ladrillo echado ahí mismo, un dinosaurio artificial que debió extinguirse con sus congéneres, seguramente un hotel. Un muro en medio de la nada, en medio de todo, como un mojón de… en plena naturaleza, una gran cagada de perro que no hay bolsa que la pueda recoger. Efectivamente, no en vano se llama El Mojón. Pongo pies en polvorosa, atravieso raudo el kilómetro de edificaciones vacacionales que se agolpan y carretera y manta para recuperar, lo antes posible, espacios abiertos.

Ya son tierras de la provincia de Alicante, la tercera de mi recorrido, pero la lluvia, como la naturaleza, no entiende de convenciones humanas y sigue jugando con sus gotazos variables con este solitario transeúnte. Repiquetea sobre mi sombreo su morse primitivo que voy aprendiendo a descifrar. Es una melodía simple, persuasiva, cariñosa siempre, que intenta enseñarme ralentizando su ritmo y matizándolo para que acople mis pasos a ese discurrir apacible. Dejan los botones de esa lluvia que veo caer mansamente sobre la playa pequeños cráteres, lunares oscuros. Envidia el mar esa belleza pequeña de bisutería, aumenta un punto ronco el rugido de sus olas a mi lado y las lenguas de espuma que recorren la rampita de arena se estiran un poco más para intentar rastrillarlas.

Playa de las Higuericas, dunas y agua, agua y dunas, apenas bastan unos metros de arena coronados de hierbas -¡menos mal!-, como una galería de peinados de futbolistas mediáticos, para ocultar la tropelía edificatoria que acontece al otro lado. Peinados de cuyo nombre vegetal informa un cartel alusivo a esas especies autóctonas reintroducidas: medicago marina, lotus creticus, familia de las atochas ammophila arenaria y elimus tractus, un cardo eryngium maritimum. Al construir sobre las dunas se interfiere un proceso natural, se elimina una parte integrante de la costa. El viento no puede actuar como solía y dispersa la arena sobre terrazas, balcones, calles y carreteras. Los aportes de sedimentos arenosos proceden de ríos, lagunas costeras y también de sedimentos marinos que transportan las corrientes. Se depositan junto a obstáculos naturales (cabos, escolleras, puertos) o invaden aquellos artificiales que, inapropiadamente, ha levando el hombre. Habrá ocasión de tratar más a fondo el tema en la próxima etapa.

Playa de las Villas, urbanizaciones, pasarelas de madera a modo de paseo marítimo, no se sabe si para preservar la zona o para ganar unos buenos metros edificables -los designios de los concejales de urbanismo son indescifrables, sus argucias también-. Tres loros verdes, prófugos de jaulas, pasan sobre mi cabeza como una ráfaga de color, solo me doy cuenta cuando gritan, van a posarse sobre una palmera del paseo.

Atisbo desde bien de lejos, como tenían ocasión de hacerlo las naves corsarias, la Torre de la Horadada, en la punta del mismo nombre sobre el puerto deportivo. Imponente construcción que posibilitó a finales del XVI que pudiera asentarse un núcleo estable de población al interior: el Pilar de la Horadada. La costa es muy recortada en esta zona y, según las crónicas medievales, rica en manantiales, bosques y caza. Innumerables calas permitían ocultarse a las naves berberiscas, aprovisionarse y perpetrar robos y secuestros. Sobre restos de un torreón árabe de XII se levantó uno cristiano y posteriormente, en 1591, la actual a cargo de Cristóbal Atonelli con cargo a la ciudad de Orihuela, con el firme propósito de Murcia de hacer lo propio en el paraje del Mojón, cosa que no hizo. Su defensa se vinculó y coordinó con las otras torres de La Manga.

Observo, en llegando, un curioso proceso natural que el hombre imita, en este caso, para crear más playa a partir de la acumulación de algas secas que los temporales han sacado a la orilla y sobre los que se aglutinará arena. Un tractor las va amontonando ahí abajo para ensanchar el escueto arenal existente.

La torre Foradada, llamada así por contar en su interior con un patio que comunica primer y segundo piso y terraza con garita, posee puerta al oeste a cuatro metros y parece que también un túnel subterráneo permitía la entrada (detalles que no puedo comprobar porque se encuentra en una finca particular, sin acceso posible por tanto). Se yergue imponente sobre un promontorio de 22 m. sobre el mar, es circular, coronada por canecillos que aparecen hoy como un friso corrido de arquerías ciegas. De factura rotunda, con firmeza de obra, considerables proporciones y recios muros en talud, se ha preservado de ataques de consideración y destrucciones posteriores. Fue vendida al Conde de Roche en tiempos de Isabel II, por eso se la conoce también como torre del conde, en 1884 se le adosa una casa y se restauran las almenas.

Prosigo. En la playa Rocamar aprecio cortes en las planchas litorales de rocas que delatan una antigua cantera, piletas rectangulares excavadas, conductos comunicantes, o tal vez unas pesquerías para fabricar garum. Me recuerda a los llamados Baños de la Reina que podré ver en Calpe.

Se escalonan cabezos, prominencias de rojizos roquedos que se precipitan desde cierta altura al mar a modo de anfiteatros y finiquitan mi sedosa y rectilínea caminata playera, preludian la cercanía de cabo Roig. Voy dejando atrás aquella plácida linealidad para escalonar mi caminata en sucesivos cabos, cada uno oculta al siguiente abriéndose hacia la derecha, hacia el este, a modo de paréntesis sucesivos.

Sin solución de continuidad atravieso una serie de urbanizaciones que habrán de llevarme hasta Torrevieja. Pueblo Latino, Mil Palmeras. Dehesa de Campoamor. Punta de la Glea. La Regia. Cabo Roig… ¡alto, hay que hacer un inciso aquí! He recorrido una legua, unos 5,5 km, desde La Horadada y debe ubicarse otra torre en este punto, eso dictaba las disposiciones del sistema defensivo costero. Efectivamente se levanta imponente, redonda, ataludada, muy cerrada, apenas sin vanos y con troneras de buzón (horizontales) hacia los cuatro puntos cardinales: la torre de Cabo Royo (según Escolano), de cabo Roig (o rojo, actualmente).

Se encuentra incrustada en medio de un establecimiento hostelero, relegada a almacén, pero conoció tiempos mucho mejores. Construida a mitad del XVI, disponía de dos soldados de a pie y dos a caballo, sus atajadores (vigilantes, veedores) debían llegarse todas las mañanas, uno, hasta la Torre Vieja de las Salinas (en Punta Prima quedan restos) y comprobar hasta la actual Torrevieja que no había moros en la costa; y hacia poniente el otro, hasta la Oradada.

Bajo su sombra arranca una senda escavada en los cortados muy arreglada, pasa junto a dos islotes (el del Escullano y el del Carmen). Prosigo mi caminar zigzagueante, entrecortado, que imponen los obstáculos. Como otras veces coqueteo con el mareo, dudando entre parar a repostar o proseguir hasta el final, sigo, no quiero alterarme el ritmo. Salientes y entrantes, abro y cierro paréntesis en una secuencia hipnótica, mareante, sin mirar al tendido, al ladrillo, quiero decir, con ojos solo par el agua. Quedan en el retrovisor La Zenia, Playa Flamenca I y II, avisto Punta Prima, stop, un hueco, un remanso de naturaleza por fin.

Declina el día, se amansa la tarde de fulgores y fatigas, me interno en las calles de Punta Prima en busca de un buen merecido descanso, aunque el dédalo urbanístico lo obstaculiza, mantengo mi ritmo.

Domingo 11 febrero 2018