Hoy altero un poco el horario para demorarme en la Sierra de Irta aunque llegue más tarde a Peñíscola. La travesía lo merece, es la mayor porción de territorio casi virginal, inalterado, que se puede recorrer entre Tarragona y Valencia. Me preparo para un baño de disfrute, me esperan 13 km. del Parque Natural y Reserva Marina de la Sierra de Irta, prácticamente intacta. Estoy de suerte últimamente, ayer transité el despejado Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, un marjal residual abierto a los vientos y la influencia marina, hoy me aguarda el boscoso pasillo litoral que queda entre la sierra y el mar, poblado de una espesa flora mediterránea.

En este Parque, en el interior, de espaldas del mar, sobre un cerro de 381 m. sé que se encuentra el imponente Castillo de Xivert, aunque no se pueda ver desde Alcocebre. Un fortín musulmán con la aljama islámica a sus pies, extramuros, que en 1234 sería conquistado por los caballeros templarios. Era, todavía lo es, una impresionante fortaleza, un castillo-convento de unos 8000 metros cuadrados, con torres gemelas, levantado en tapial y sillares, conserva altos tramos de muralla. Pasaría en 1319 a la Orden de Montesa, albergando después a la población morisca de Xivert hasta 1609, fecha en que fueron expulsados definitivamente.

Por cierto que en la población, Alcalá de Xivert, distante algo más de dos kilómetros de él, podemos encontrar una placa en piedra, la única conocida de este tipo, que da cuenta del asalto pirata a la población. Está situada en la calle Sant Joan, cerca de la iglesia Parroquial, y dice:

El 17 de noviembre de 1547, día de San Acisclo y Santa Victoria, 500 moros atacaron esta villa y combatieron 8 horas y dieron fuego a esta puerta y por intercesión de estos santos, nos libramos de su ira y corridos los agareños [sarracenos] se volvieron a su armada compuesta de 14 galeras y galeotas rabiando sin pilla.

Más adelante, también de espaldas al mar, al oeste de la sierra, pero en su extremo norte, quedan los restos en ruinas del castillo de Pulpis, junto a su población, Santa María de Pulpis. Fue donado por Alfonso II a la Orden del Temple en 1118, pero definitivamente conquistado en 1233, conserva una airosa torre del homenaje sobre la puerta.

Completa este numeroso panorama defensivo de la zona, la Ermita de Santa Lluçía i Sant Benet, situada también sobre un cerro testigo de 300 m. de altura, en el mismo comienzo de la sierra de Irta, sobre la población de Alcocebre, dependiente históricamente y pedanía aún de Alcalá de Xivert. Levantada la torre vigía redonda en el XIV, incorpora un cuerpo triangular fortificado, con saeteras, en su lado norte. Se adosa posteriormente una ermita en el lado sur, resultando en conjunto una ermita castillo. A tres km. de ella, siguiendo la cuerda de la montaña, en medio de la sierra de Irta, en un punto prominente a 499 m., se encuentra la torre Ebrí. Alcanza una altura de 8,5 m., lo que le permite comunicarse visualmente con Alcalá de Chivert, Alcocebre y Peñíscola, incluso con las torres del Delta del Ebro, en los días claros. Desde su terraza se divisa Torrenostra, al sur, de la que ya hable en la etapa anterior; la torre de Al Badum, al norte, y la Torre Nova del cabo de Irta, al borde del mar, de las que habrá ocasión de hablar más adelante, cuando las alcance.

Tiene la habitual forma troncocónica, con 5´5 m. de diámetro en la base, que alcanza el grosor de 1 m. en su muro, estrechándose hasta 0´5 en la coronación, donde quedan restos de un matacán sobre una ventana orientada al mar. La planta baja se destinaba a establo para los caballos y la superior, hoy desaparecida, a los soldados, posee varias aspilleras. Más adelante, si prolongase mi itinerario sobre la cresta de la sierra alcanzaría su cota máxima, el Pico Campanilles, de 572 m. Pero no es el caso.

Una vez comprendido el panorama defensivo medieval, desciendo al pueblo. He de aprovisionarme ahora. Junto a la exigua playa almuerzo un bocadillo de sepionet en el bar Maya, como corresponde. En la pared cuelgan varias fotos antiguas en blanco y negro de la zona antes de las invasiones (turísticas) que me hacen anhelar tiempos pasados. Salgo al paseo marítimo, camino a nivel del agua hasta cala Blanca y recorro playa Galarza hasta el pequeño Faro de Irta, apenas a un par de kilómetros de Alcocebre. Es obra reciente el faro, de 1980, de corta estatura y esquemático estilo racionalista; proyectado, según indica la publicidad municipal, por Rita Lorite. Junto con otra arquitecta, son las dos únicas mujeres en todo el litoral español que han ejecutado faros (lo que no debía ser una nota excepcional lo convierten en una anacrónica peculiaridad).

Junto a él, a su costado, se recorta Cala Mundina: recogida, pequeñita, apenas una herradura tapizada de bolos y guijarros blancos a cientos -tal parece que se hubiera librado una batalla de bolas de nieve sólidas-, resultado del arrastre de materiales cuesta abajo a lo largo del barranco de Malentivet, ahora completamente seco. Recuerda otras de similar tamaño y belleza: cala de los Dentones, en el Parque Natural de Calblanque, Murcia; cala de las Pulgas, en la Marina Cope.

Comienza aquí propiamente el Parque Natural, un continuado tapete arbustivo compuesto de palmito, chaparro, lentisco, brezo, romero, algún enebro, etc., incluso yedra en las umbrías; salpicado y sombreado por pinos carrascos, algarrobos, y algún ciprés despistado, alguna sabina mediterránea, etc. Un recóndito paraíso, una feliz excepción, un lujo para los sentidos, salpicado por una urbanización y unas pocas villas y chalets privilegiados que se levantarían antes de la declaración de parque. Un auténtico bosque virgen mediterráneo al mismo borde del mar hasta la playa de Portonegro, pasada la torre de Al Badum, igual al que se pude disfrutar, pero únicamente en manchones, en Les Playetes de Benicasim. Lo mismo que allí, ocupan la orilla del mar planchas pétreas rojizas horizontales que han sido carcomidas y destrozadas por el embate milenario del oleaje. De resultas de ello, aparecen pedruscos y secciones grandes de costras obstruyendo el acceso al agua. No se encuentran playas hasta que llego a la del Serradal.

Llevo mi recorrido por el camino litoral, existen senderos que se desvían hacia el interior y buscan las faldas de la sierra, pero no son tan atractivos, algunas derivaciones se aventuran a subirla, hacia la Font d´En Canes por ejemplo. La vía de tierra es cómoda y ancha, transitable para vehículos hasta que se llega a la urbanización Ribamar, con playa delante, existe cerca también un camping. Natural, no se puede desperdiciar tanta belleza y tranquilidad. Después, un poco más adelante, se divisan dos bloques elevados, tienen tres alturas, es la urbanización La Cubana, dos grandes edificios rectangulares de apartamentos, intrusos inmersos de lleno en medio de tan frondosa vegetación. Resulta una visión anacrónica e impertinente. Al llegar, cruzo por mitad de ellos sin dignarme a mirarlos y raudo me adentro completamente en el bosque, todavía más espeso si cabe. Recorro intrincados vericuetos, se va adelgazando la senda, llegándose a perder en algún tramo, lo que me obliga a retroceder e, incluso, atravesar los arbustos pisándolos por donde resulta posible, para encontrar algún vestigio de ella. Resulta difícil moverse, doy vueltas sobre mí mismo, zigzagueo, repito tramos, pero no estoy perdido. El mar, ahí al lado, a la derecha, es una dirección segura. Regreso buscando retomar el sendero donde recuerdo que era bien claro. Hecho mano de la memoria de mis piernas para que me guíen y de detalles vegetales que vuelvo a ver. Encuentro por fin un paso, una derivación que da a un camino ancho que me dirige hacia el interior, sube hacia la falda de la sierra, se aleja de la orilla del mar pues. Me lleva a un cruce con una indicación en una tablilla de madera para senderistas: Font de la Parra. Esa dirección no me vale, es ascendente, me aleja de mi propósito. Me las apaño para cambiar de sentido y enfocar hacia Cala Argilaga. No conviene alejarse nunca de la costa porque donde bajan barrancos, excavados por las torrenteras estacionales, estos ganan en profundidad y, por tanto, dificultad para atravesarse, a medida que se ascienden.

Llego al fin a ella, luce como una calva de arena entre tanta pelambrera verde. Es ancha, de inusuales dimensiones, más de 200 m. de longitud, tiene incluso un amplio aparcamiento para recoger los vehículos de los muchos visitantes estivales. Hoy se encuentra desierta, solo para mí. La cala se llamada también cala de la Torre Nueva porque en tiempos estuvo la torre Nova de Cap de Irta, hoy solo se adivinan ruinas sobre una pequeña elevación a 11m sobre el nivel del mar, como había investigado, junto a lo que fue un cuartel de Carabineros, lo delata un suelo de chinarro gordo y el apenas el arranque de unos muros. Se divisa desde aquí perfectamente, como suponía, la torre Ebrí, con la que comunicaba, y la torre de Al Badum. En el lado norte asciende una rampa de cemento por donde prosigue el camino.

Sigo por la larga playa de la Basseta, que no es propiamente un arenal, sino más bien una abundancia de costras de rocas, una cantera de estratos en proceso de erosión.. Se recorta el litoral en un amplio arco cóncavo que, desde este extremo, posibilita ver perfectamente su final. El camino, que ahora transcurre franco y despejado, a la orilla del agua, lleva hasta el cabo de Irta.

La mera playa del cabo se dibuja al final de un barranco del mismo nombre, en su desembocadura, por así decirlo. Son los aportes de rocas y arenas arrastrados por los arroyos los que les permiten abrirse paso, aunque el relieve sea tan quebrado, y formar pequeños arenales en la costa, calas recogidas, casi secretas, que hacen las delicias de aquellos que son capaces de encontrarlas.

Pasado el cabo de Irta, comienza el paraje conocido como El Pebret (significa pimiento, en valenciano) con la correspondiente playa del Pebret, que no es tal, sino la habitual sucesión de roquedales al borde de la amplia llanada litoral. Han excavado una laguna pequeña artificial, un charco en realidad, rodeado de una barandilla de cordel, y le han plantado algunos palmitos en el borde, a modo de estanque ornamental. Seguramente para atraer aves y animalillos, y que puedan ser observados. Siguiendo el cómodo vial llego a un área recreativa de esparcimiento, con mesas para merendar, mirador y algún elemento de entretenimiento infantil, junto a la Casorna antigua de la Punta del Pebret.

Existen algunas dunas fósiles perfilándose hacia el interior y, al pasar la propia punta, me aguarda la encantadora visión de una pequeña calita de finísima arena, excepción entre tanta roca, en verano debe estar muy concurrida. Sus tranquilas aguas me hacen guiños invitándome a un remojón, lo agradezco, pero estoy cansado, quiero llegar a la torre próxima y comer algo. Coqueteo, como tantas veces, con el desfallecimiento. Playita del Russo entonces, una calita escueta entre la dureza mineral que impera de nuevo, pequeña pero con algo de arena y, a continuación, aparece la playa del Ull de Bou (ojo de buey), apenas un resquicio, una fisura entre el roquerío.

Llego por fin al Barranc de Narcís, prólogo de la subida a la torre. Este sí de entidad considerable y profundidad suficiente como para aislarla en su defensa, para esculpir una cuesta de fuerte pendiente que obliga a ascender serpenteando el empinado camino hasta la magnífica Torre de Al-Badum. Zigzaguea en curvas de herradura la corta carreterita que lleva a ella, se propone algún atajo para salvarlas, que han horadado caminantes impacientes, pero los desdeño. No estoy para rampas todavía más fuertes. El emplazamiento elegido para levantarla es privilegiado, ideal: un saliente rocoso donde la sierra recala en el mar y se asoma en un acantilado impresionante, 40 metros a pico. Difícil el acceso por mar, difícil el atraque de una nave en las cercanías; y por tierra otro tanto, el terreno es cortado al otro lado, en su cara norte. Además cuenta con secretas fuentes submarinas de agua dulce, no en vano a esta zona se la conoce como Les Aïgues.

A escasos 6 km de Peñíscola, entre la playa del Pebret y el barranco del Volante, en 1554 fue levantada la torre. La encuentro bien restaurada, de planta circular, troncocónica, imponente con sus 11 m. de altura, diámetro de 5´75 en su base. Sobre la puerta en altura, destaca una placa de piedra con el escudo del Reino de Valencia, inscrita el águila bicéfala de los Austrias que parece más bien una gallina de Carlos I y una inscripción:

Después de una manzana reparadora y solazarme un rato bien a gusto sobre el peñón, a la vista de tan extensa panorámica como permite dominar, imagino los intentos de desembarco de las fustas piratas, las correrías frustradas que abortarían fácilmente los vigilantes de las numerosas torres existentes en esta parte del litoral. Resulta sencilla y efectiva la defensa cuando abundan los efectivos, torres y castillos, resulta sencilla la comunicación entre ellos y el relieve lo favorece.

Observo que se llega bien hasta aquí desde Peñíscola, un camino de tierra apisonada y cemento permite el paso de los coches. Pueden acceder hasta la misma falda de la colina. De hecho vienen algunos paseantes que han aparcado abajo, uno de ellos se ha parado con la que debe ser su hija, en medio de la severa cuesta arriba, descendente para mí. Me pregunta si llevo agua, la justa porque mido bien el peso y el consumo, para no cargar más del necesario, le digo. Pero su intención no es pedirme, sino ofrecerme, cosa extraña por novedosa. Declino amablemente su ofrecimiento y me despido. Abajo sigue el camí del Pebret, asfaltado, como una carretera comarcal se atornilla a los vaivenes del terreno, a sus curvitas y badenes, transcurre entre las edificaciones serpenteando en sus derivaciones como escaleras de caracol, ramificándose para hacer posible llegar hasta cada uno de los perdidos chalets y las urbanizaciones que comienzan a proliferan en esta zona.

La cala del Volante, ahí abajo, señala el límite norte del Parque Natural y de la protección consiguiente. A partir de aquí: la revolución. Comienza el desmadre, aunque en absoluto edificante, sino edificatorio: colonias y urbanizaciones, montaña arriba, barranco abajo, hasta el mismo borde de los acantilados, porque no existe pasillo litoral, sobre las laderas y los desmontes. Donde se ha podido explanar algo se construye también, sucediéndose una ristra de urbanizaciones y adosados empinados, sobre-elevados, encaramando chalets que se balancean como trapecistas en las alturas, que se agarran como lapas con sus subterráneos cimientos. Por citar solo los mayores enclaves: Font Nova, Cap Blanc (veo Google Earth, data la foto aérea de 1985, se dibuja una retícula de calles en cuadrícula, por entonces vacía, como parrilla sin carne, hoy está completamente llena), Finca del Moro, Monte Pichells, Nerea, debajo Racó Calent, etc.

Sé que ahí mismo, a la derecha, abajo, el mar llega a la orilla, que no puedo ver, formando una playa: Portonegro. A continuación aparece la que parece ser última colonia turística: Cerro Mar, ocupa completamente el empinado monte, un cucurucho recorrido en espiral por calles retorcidas llenas de construcciones que lo ocupan completamente. Veo perfectamente Peñíscola, a mi misma altura, cara a cara, si tirase un cable horizontal con un teleférico podría entrar por alguna de las ventanas de su fortaleza.

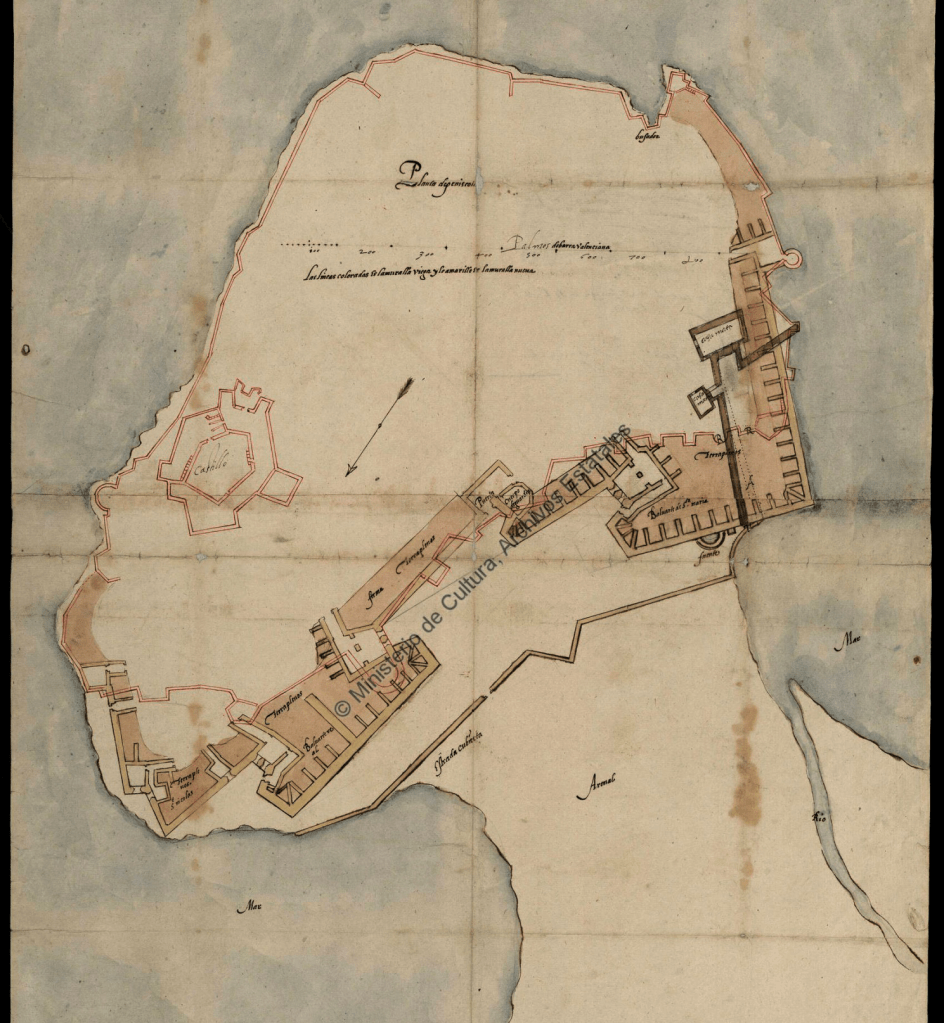

Tengo frente por frente el puerto, su extenso dique de levante alcanza los 400 m. Se construyo en 1922 (anteriormente se amarraban las embarcaciones al norte de la ciudad en La Porteta) y cambió radicalmente la fisonomía urbana haciendo que se ensanche la estrecha lengua de arena del tómbolo. Existieron proyectos desde principios del XVII que por falta de recuerdos y acuerdo no llegaron a ejecutarse a pesar de la necesidad urgente que requería la defensa naval en el norte del Reino de Valencia, inmerso en la guerra con Cataluña. La otra opción, Vinaroz, no disponía de la fortificación adecuada que lo acompañase. Surgieron a raíz de las transformaciones renacentistas que experimentó la ciudad en 1578 tras las obras llevadas a cabo por J.B. Antonelli, arquitecto de Felipe II, de las que trataré más adelante.

Llegado ya al pueblo, playa sur de de Les Viudes, agrandada en 1945 al añadirse una gran explanada, merced a la ampliación del puerto, disfruto de su concha arenosa extensa, de piso alfombrado y pulido que mis pies reciben con agrado.

Caso urbano, hotel, ducha y un poco de descanso. Salgo después a conocer Peñíscola. Aunque he estado varias veces, en estancias cortas, ahora lo observo de otra manera. Lo analizo desde un punto de vista histórico, defensivo, profesional, como si después de la caminata realizada hasta aquí y del análisis de su entorno -como un espía musulmán aficionado-, pretendiera asaltarla. De momento, las puertas de la villa están franqueadas, frente a la explanada donde se encuentran la mayoría de restaurantes, ahora cerrados, se interpone la impresionante muralla renacentista, un frente defensivo que abarca desde el baluarte de Santa María hasta el parque de Artillería. Accedo por el portal de Santa María, subo la rampa hasta el portal del Fosc, sobre la puerta luce un escudo de Felipe II y una cartela conmemorativa, da acceso al Cuerpo de Guardia. Recorro las empinadas calles con toda libertad hasta la parte alta de la villa, la Plaza de Armas, donde se encuentra el edificio de principios del XVIII de la Virgen de la Ermita, asentado sobre otro anterior del VI, anexo al castillo del Papa Luna. Sigue el faro, levantado en 1892, cuyo destello alcanza 35 millas náuticas (65 km.) Callejeo, me cuelo por todos los rincones, me detengo en cada mirador, aprecio la consistencia y monumentalidad de las murallas que rodean el antiguo islote, compruebo la inaccesibilidad que ofrecen a un ataque por mar. Me topo con la peculiar casa de las Conchas, con la iglesia parroquial de Santa María. Llego al lavadero, junto a la Font de Dins, uno de los doce manantiales con los que cuenta el peñón, el más caudaloso, que asegurarían continuo abastecimiento, resistencia en asedios prolongados.

Acodado en la muralla, sobre del portal de San Pere, ante la balsa residual -más ornamental que otra cosa- que dejaron entre el puerto y las murallas, observo la proeza, no por repetida menos valorada, de la puesta de sol. Recorro con la mirada el trayecto realizado hoy, observando como destella poderoso el rosicler de la tarde tras las crestas de la sierra de Irta, aparecen sugerentes vaporosidades de nubes componiendo un asombroso lienzo impresionista que me apropio a fuerza de observarlo.

Aprovisionado de belleza y descansado el ánimo, prosigo con el paseo hacia la playa de levante. Entro en una librería, bien dotada, fuera de las murallas. Busco algo que llevarme al diente, lectura para después de la cena cuando ya haya estudiado la etapa del día siguiente. Llama mi atención un libro sobre las películas rodadas aquí, profusamente ilustrado. Me entretengo observando fotos de los rodajes: Calbuch, de Berlanga, en 1956, y, sobre todo, de El Cid, en 1961, de Anthony Mann, marido de Sara Montiel, rechazada para el papel de doña Jimena en favor de la diosa Sofia Loren, con Charton Heston y Raf Vallone. Aparecen fotos de los decorados sobreañadidos al ya de por sí monumental enclave: arcos de herradura y otros elementos musulmanes exóticos, grandes masas de figurantes en la playa (soldados de reemplazo como extras), todo un derroche de medios y de producción. Una proeza por entonces, cuando los rodajes eran tan noticiables o más que la propia película.

Transito suelto, ligero, por el paseo marítimo, normalmente atestado. Hoy, a estas horas, ya ha oscurecido, casi desierto. Una terracita delante me llama a tomar asiento. Es un bar de los de antes, pequeño, coqueto, con cierto sabor y recogimiento, como una ermita: Los Conejos. Anuncia comidas y tapas, menús, mezcla la iconografía propia de las tabernas de antes con la luminosas fotos de platos combinados de ahora. Promete vermut casero, de Reus, y a eso me aplico. Dos alemanes cicleros toman su café con leche con una tapa de anchoas sobre rebanadita de pan (se igualan por los extremos con los magrebís de café con leche a la tarde -a fin de cuentas no somos tan diferentes, pienso-).

Le pido papel para tomar unas notas al dueño, un camarero de cabecera, un profesional de los de toda la vida, de los que ya no quedan, me da trozos de albarán a nombre de Mesón Casa Antonio SL, que también se llama el local. Comentan dentro los parroquianos el inaudito 3-3 del Valencia C.F.- Atlético de Madrid, considerando que en la primera parte ganaba el equipo del Cholo 0-3 y los chés terminaron empatando en el descuento. Se agradece el ambiente y la concurrencia, entre tanto burguer, cafetería de diseño, chiringuitos y demás moderneces. Es un bar de los de toda la vida, donde puedes entrar y pegar la hebra, sin pedir permiso ni turno, pero con tacto; donde te conviertes en parroquiano sin sacarte ningún carnet; donde aún es posible cultivar el noble arte de la tertulia. Pido de tapa una semi-torraeta. Entra un argentino y la lía, con lo tranquilos que debatíamos, pero con el futbol ya se sabe…

Me entretengo observando a Antonio, su saber hacer: va sobrado de oído, respeto y educación; aunque nunca tuvo una educación reglada, le sobra mundología. Da a cada uno lo que pide: una larga cambiada, un molinete, una chicuelina o se cambia de mano los engaños, con un pase de la firma si es menester. Llevo ya tratados unos cuantos oficiantes parecidos, son artistas del trato y la relación, peritos en liturgias sociales, que no es poco, lidian de salón y de campo. Acudo a ellos siempre que preciso una información fidedigna o un dato, una recomendación o cuando me apetece un rato de buena charla.

¿Quién no ha coqueteado alguna vez con la idea de convertirse uno de esos eremitas hosteleros? Malvender sus posesiones, juntar unos cuartos y hacerse con un garito, un localito playero de aperitivos y copas nocturnas en la parte vieja de cualquier pueblo de mar (y nos dieron las diez… y las once, la una y las dos y las tres…) no demasiado concurrido o, al menos, con espantada otoñal de veraneantes, para poder disfrutar de un apacible y cálido invierno, entretener las tardes y las trasnochadas jugando al mus, degustando un buen vino, una cerveza belga, poniendo música de entonces (de nuestra juventud, la mejor, tan acogedora con los descarriados del amor y de la vida), charlando con los parroquianos. No está mal este vermú de Reus, nada mal, le pido otro a Antonio con un gesto cómplice. Pasando el rato sin hablar de política ni de religión, sin comentar las noticias del día, aireando la casquería sentimental de cada uno, las medias verdades que aún nos queremos creer, comentando lo que pudo ser y no fue, pero que a fin de cuentas… da igual. No está mal este vermú de Reus, no señor, le voy a pedir una botella para llevar.

Acuden a rescatarme de este pozo de nostalgia, desde las entrañas del teléfono móvil, Ornella Vanoni, Mina y otros ángeles custodios.

8 noviembre 2021